雨の日のモヤモヤに。脳が軽くなるヒント集

☔ 雨の日の不調は、「水毒」や「気象病」かもしれません

雨の日になると、

なぜか頭が重い、体がむくむ、気分が落ち込む…。

そんな「なんとなく不調」は、

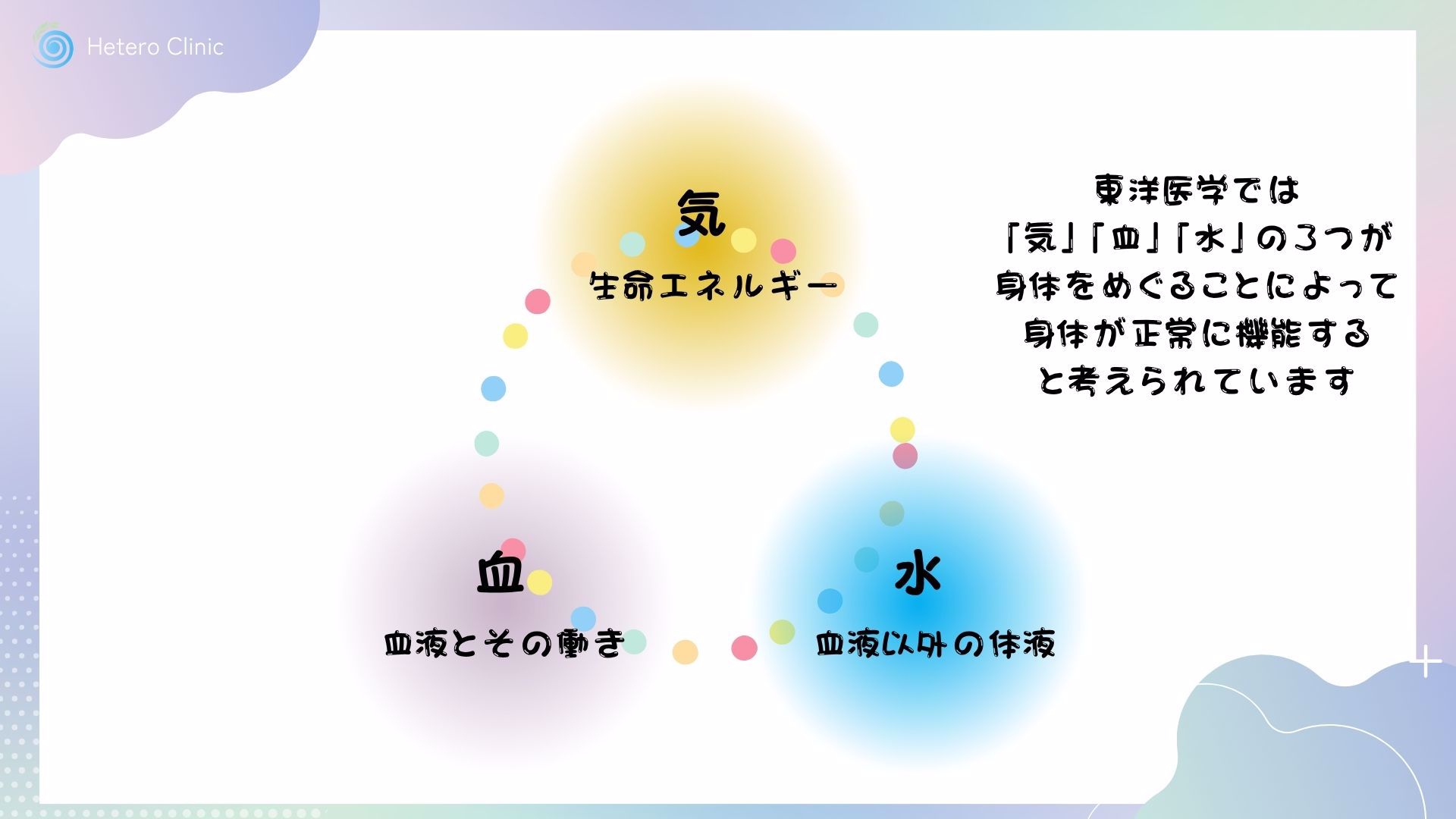

東洋医学では「水毒(すいどく)」と呼ばれる状態に近いと考えられています。

🌿 水毒ってなに?

水毒とは、

体のなかの「水分バランス」が乱れ、

余分な水がたまって不調を引き起こす状態のこと。

雨の日や梅雨の時期は、

湿気が多く、汗をかきにくいため、

体に余分な水分がこもりやすくなります。

その結果、こんな症状が出やすくなることがあります:

-

頭が重い・頭痛

-

むくみ

-

めまい

-

胃腸の不調

-

倦怠感(だるさ)

とくに女性はホルモンの影響で水分代謝が乱れやすく、

気候の変化に敏感なため、

50代以降はより感じやすい傾向があります。

🌦 気象病(天気痛)という言葉も

現代医学では、

このような天候によって悪化する体調不良を

「気象病(きしょうびょう)」と呼んでいます。

なかでも、

特に多くの人が感じるのが「天気痛(てんきつう)」という症状。

-

低気圧 → 内耳が刺激される

-

脳が「異常事態」と判断して、自律神経が過剰に反応

-

→ 頭痛、肩こり、気分の落ち込みが出やすくなる

実際、気象病に悩む人の約9割が「頭痛」を訴えるという調査結果もあります。

🧠 脳にも影響が

水毒や気象病の影響は、

身体だけでなく脳の働きや感情にもじわじわ影響します。

-

自律神経が乱れる → 集中力が落ちる、イライラする

-

セロトニンの分泌が減る → やる気が出ない、気分が沈む

-

血流のめぐりが悪くなる → 脳が“モヤモヤ”状態に

つまり、

雨の日に感じる「気分がのらない」「頭がぼんやりする」という感覚には、

体と脳の両方からくる“理由”がちゃんとあるのです。

☕ だからこそ、「整える時間」を

雨の日は、ただでさえ外の世界がどんよりしています。

だからこそ、

自分の内側――脳と心のコンディションを整える時間を、

ほんの少しだけ意識してみませんか?

脳が軽くなるヒント集

🌤 ヒント① 「天気アプリを見ない朝」― 朝一番の“予測”が、その日の気分を左右する ―

朝起きたとき、ついついスマホで天気アプリをチェックする

ということはないですか?

私も出かける予定があるときは、チェックしちゃいます。

だけど、

雨マークや曇りマークを見ただけで、

「ああ、今日はどんよりするかも…」と、

脳が自動的に“マイナスの予測”を始めてしまうのです。

これには、心理学でいう「プライミング効果」が関係しています。

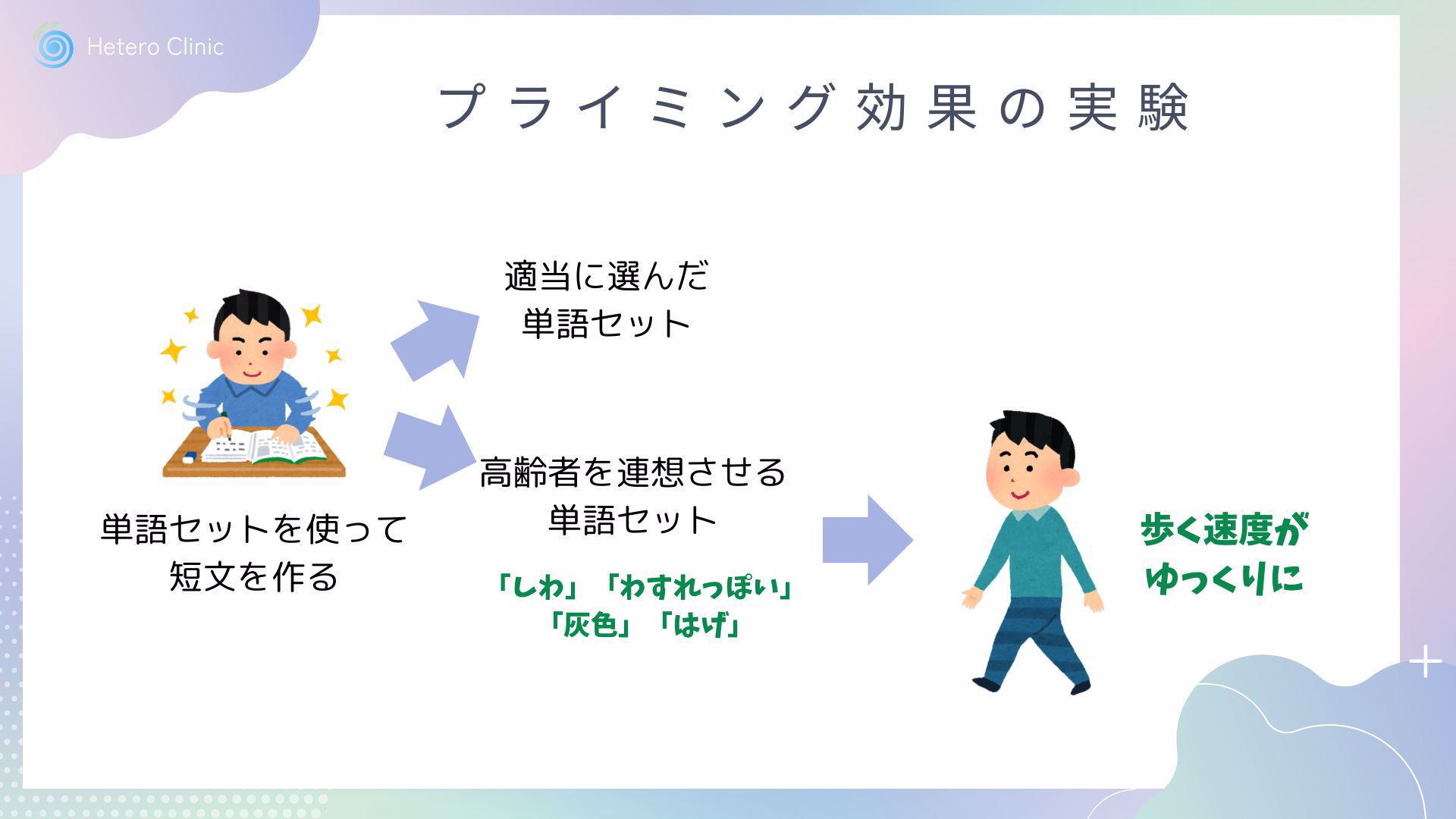

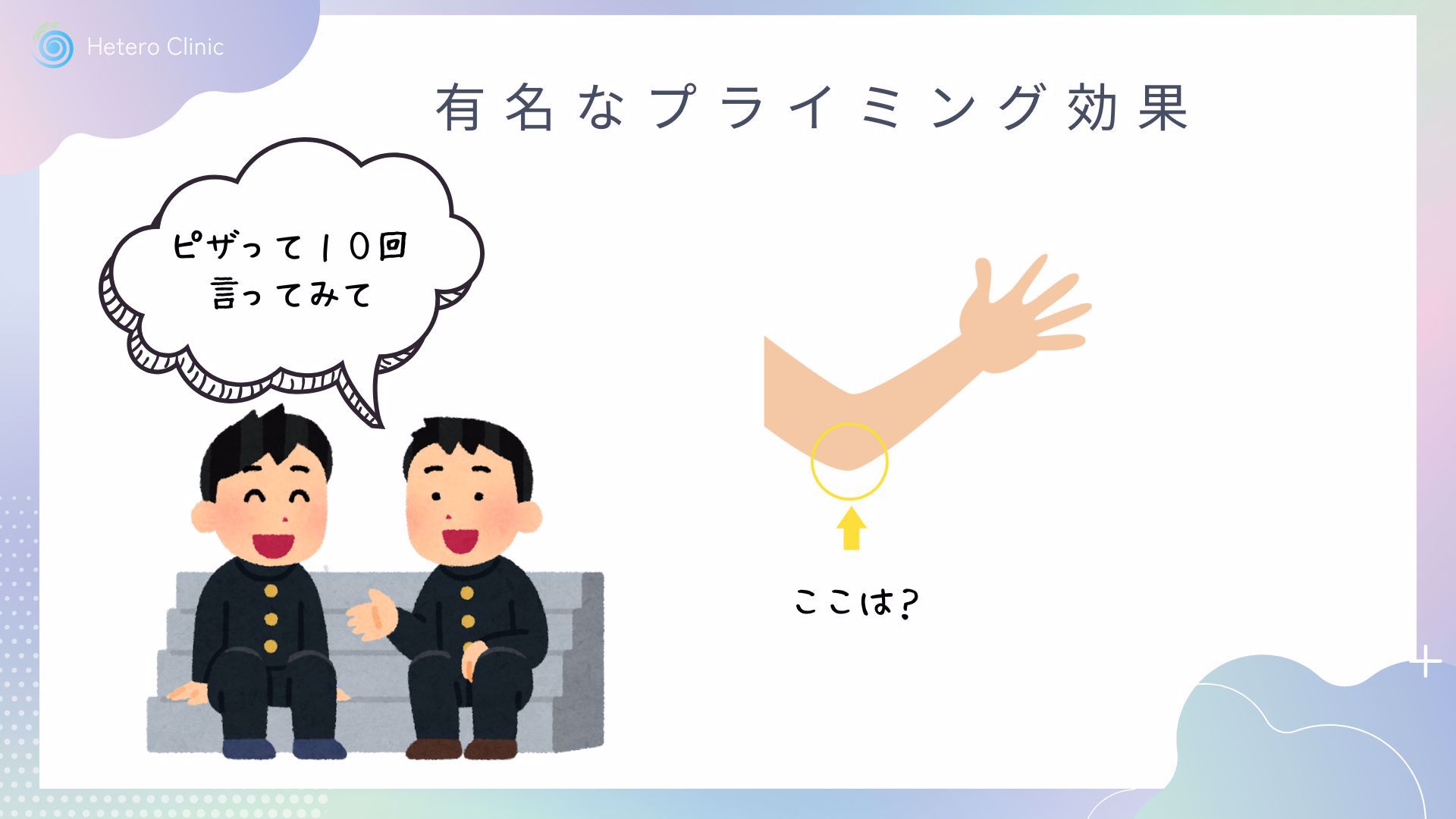

🧠 プライミング効果とは?

プライミングとは、

先に入った情報が、その後の思考・感情・行動に無意識に影響を与える現象のこと。

たとえば、

朝、天気アプリで「雨」の予報を見る

→ 無意識に「憂うつになりそう」と感じる

→ 実際に気分が沈み、行動が消極的に

といったことが起こってきます。

この効果は気分に限らず、脳の集中力や判断力にも影響するとされています。

つまり、

「先にどんな情報を入れるか」は、

脳のその日のパフォーマンスに関わってくるのです。

🌅 「まず体で感じる」ことで脳を整える

天気アプリよりも先にやってほしいことは、

「今、どう感じているか?」を自分の五感でキャッチすること。

たとえば:

-

「空気がしっとりしているな」

-

「雨音が心地いいかも」

-

「今日の室内の明るさはどうかな?」

こうして

“自分の感覚を使って朝を迎える”ことで、

脳は“今ここ”に集中しやすくなり、

自律神経のバランスも整いやすくなります。

💡なぜこれが脳にいいのか?

-

スマホ情報(特に天気やニュース)は

外部からの「予測刺激」として脳にストレスをかけやすい -

一方、自分の体感や呼吸に意識を向けると、

脳の前頭前野が働きやすくなり、感情の安定に役立つ -

朝の5分でも“自分起点”でスタートできると、

その日の集中力や幸福感が高まりやすい

→ 「五感に意識を向けること」が、不安や先取り思考を鎮め、脳のストレス応答を緩和することが示されています。

📝まとめ

朝一にお天気アプリを見ないメリット

- 自分の体感を大切にできる

- 脳が「今ここ」に集中できる

- 前向きな一日を作りやすい

🧩ひとことアドバイス:

「アプリより、今の空気に聞いてみる」

それだけで、脳のモヤモヤは意外と晴れていくかもしれません。

📝ヒント②「脳内の換気タイム:3分メモ」― 頭の中を書き出すだけで、脳の“空き容量”が戻ってくるー

雨の日に感じやすい

「なんとなく不安」

「やる気が出ない」

「集中できない」。

それは、

脳の中に“考えの渋滞”が起きているサインかもしれません。

このとき大切なのが、

「一度、頭の中を外に出してあげる」こと。

たった3分でも、思いつくことをそのまま書く=“脳の換気”になります。

🧠 書くことで脳がスッキリする理由

脳には、

いま行っていないこと、

気になっていることを

勝手に繰り返し思い出す働きがあります。

これは「ツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)」と呼ばれ、

未完了のタスクや不安が、脳内でぐるぐる残りやすいことを示しています。

✅【参考文献】Zeigarnik, B. (1927). On Finished and Unfinished Tasks.

→ 人は「終わったこと」よりも「終わっていないこと」を記憶に残しやすい。

つまり、やるべきことを“書き出さずに頭の中に留めたまま”にしておくと、

脳はずっと「やらなきゃ」と緊張状態になり、疲れやすくなるのです。

✨「書く」だけで得られる脳のメリット

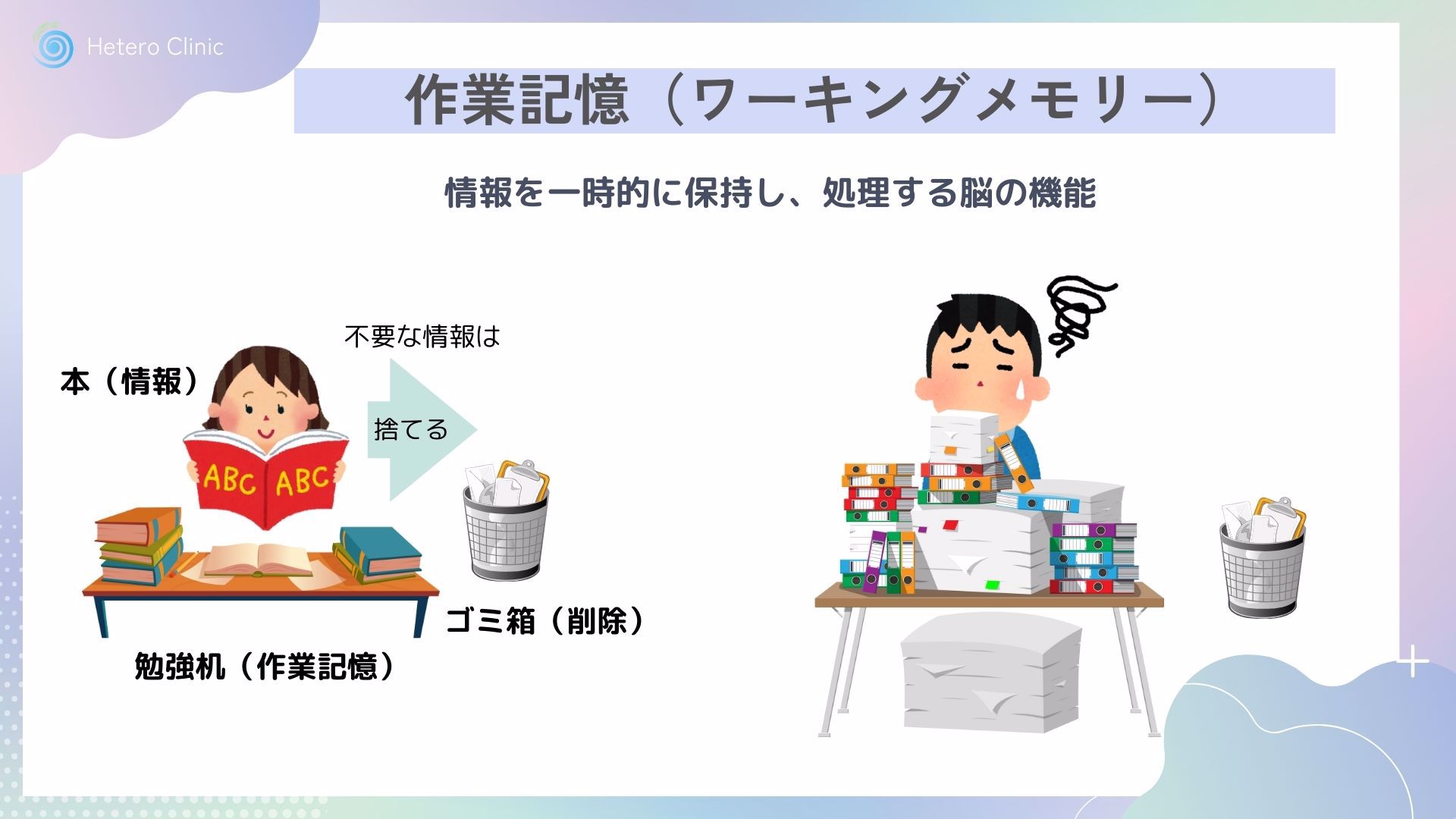

1. ワーキングメモリ(作業記憶)の解放

-

頭の中だけで抱えていると、

脳の作業台(前頭前野)がいっぱいに -

書き出すことで、

脳が“空き容量”を回復し、思考力がクリアに

2. 不安やモヤモヤを“見える化”できる

-

漠然とした悩みも、書くことで「正体」がわかる

-

客観視できることで、感情の整理にもつながる

3. 感情のコントロールがしやすくなる

-

書く行為は、前頭前野(感情のコントロールを担う部位)を活性化

-

書いた後に「スッキリした」と感じるのはこのためです

🕒「3分メモ」のやり方(超シンプル)

- 紙とペン、またはスマホのメモアプリを用意

- タイマーで3分セット

- 頭に浮かんだことを、テーマなしでそのまま書く

(例:「やること」「気になってること」「感情」など) - 書いたら見返さなくてOK。破っても消してもよし!

☁️雨の日の脳に効く「3分メモ」の使い方

-

朝:頭の中のノイズを出して、1日のスタートを軽くする

-

昼:集中力が落ちたとき、気分転換に

-

夜:眠る前に頭を空っぽにして、スムーズな入眠へ

🧩ひとことアドバイス:

「整理整頓は、頭の中にも必要です」

3分書くだけで、あなたの脳が静かに深呼吸を始めます。

🎧 ヒント③「雨音をBGMにする」― 雨の音は、脳を静かに“リセット”してくれる ―

雨音には、

ただの環境音ではない、

脳と心に働きかける“癒し”の効果があることが、

近年の研究でわかってきています。

☔ なぜ雨音は「心地いい」と感じるの?

脳には、

いま行っていないこと、

気になっていることを

勝手に繰り返し思い出す働きがあります。

雨音には次のような特徴があります:

-

一定のリズムで、予測可能なパターン

-

突発的な刺激が少なく、耳にやさしい

-

自然由来で、都市の騒音よりも脳への負担が小さい

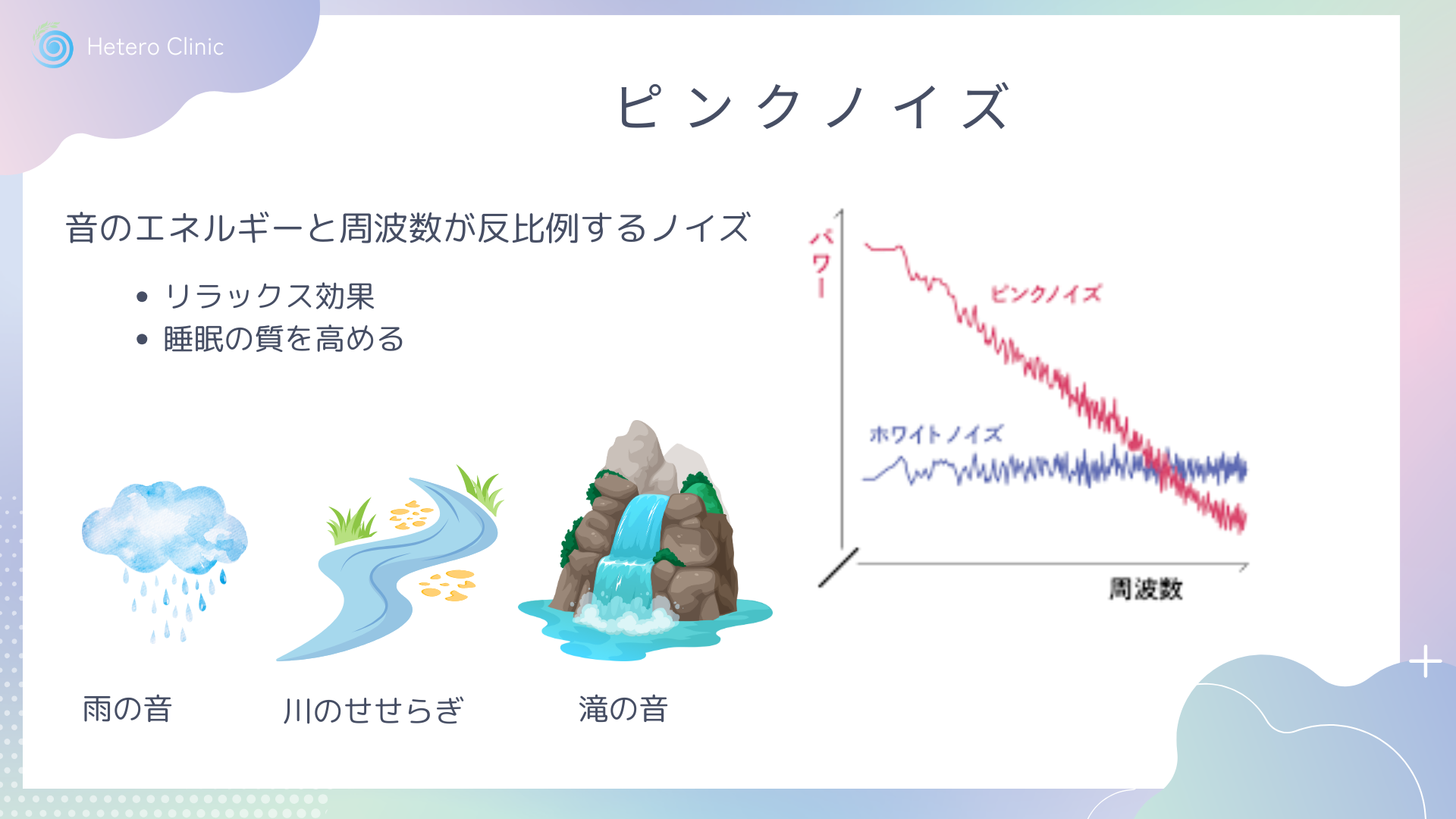

このような音は、「ピンクノイズ」と呼ばれるタイプの音に近く、

脳波を安定させ、集中力やリラックスに効果的とされます。

🧠 脳のデフォルトモードを整える

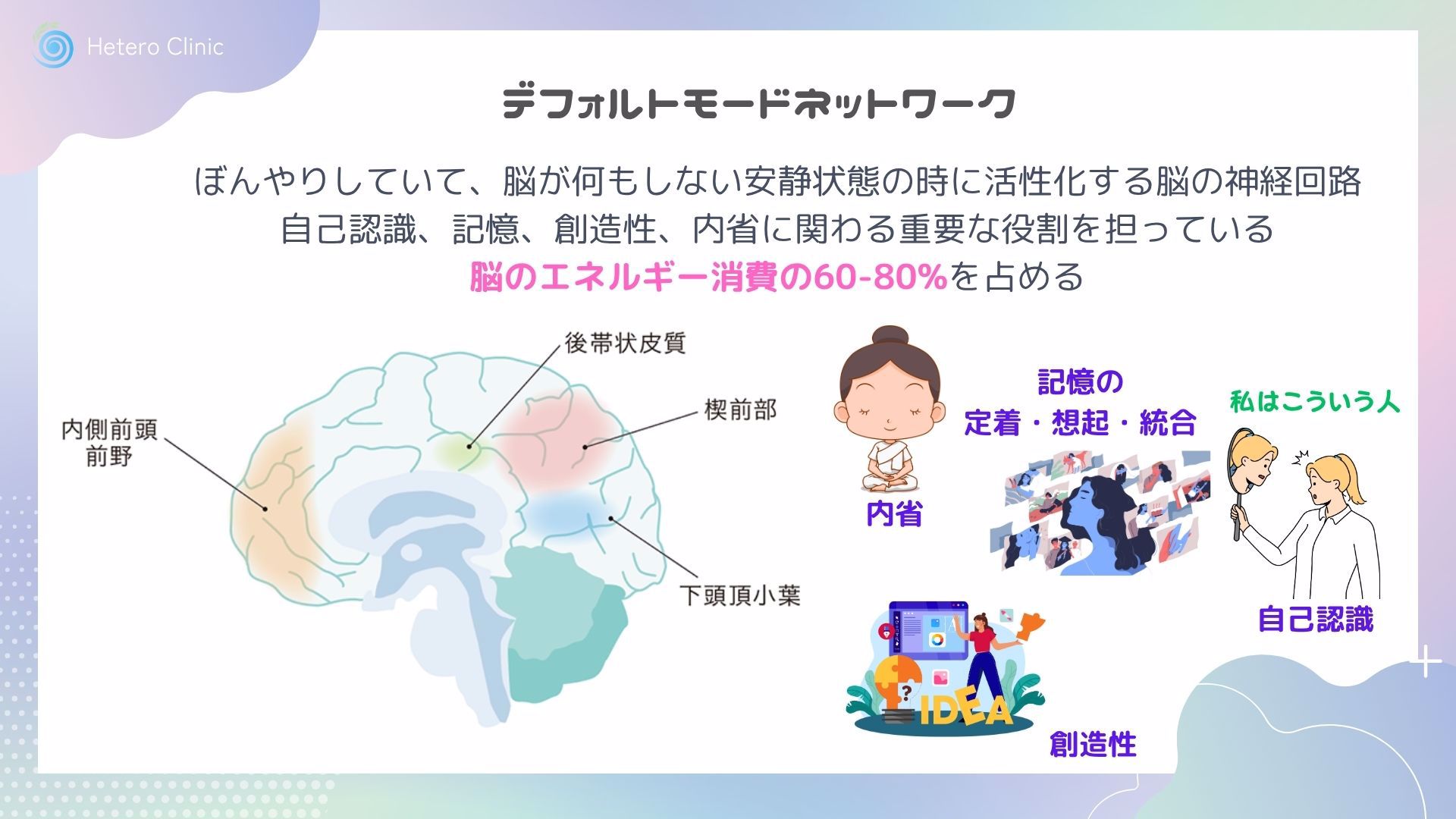

人がボーッとしているとき、

脳ではデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)

と呼ばれる神経回路が働いています。

雨音のような一定リズムの自然音は、

このDMNの活動を整える・静める作用があるといわれています。

つまり、

雨音を聴くことで、

脳内の過剰な情報処理が落ち着き、

雑念やモヤモヤが減り、リラックス状態になっていくのです。

実際、

自然音は脳のストレス反応を鎮め、

回復的な状態(restorative state)を促進するという 報告があります。

参考:Kraus et al. (2016). The brain on nature: Natural soundscapes enhance restorativeness

🎵 どんなときに「雨音BGM」が効果的?

「雨音のBGMって、どんなときに流すといいの?」

そう思う方も多いかもしれません。

実は、

雨音はその日の気分や目的に合わせて、

いろいろなシーンで活用できます。

たとえば、朝。

目覚ましの代わりに、静かな雨音を流してみてください。

シャワーのように脳をやさしく刺激して、スムーズに目覚める手助けになります。

日中のお仕事タイムには、

集中力アップのための“音の仕切り”としておすすめです。

外の雑音や室内の生活音を和らげながら、

単調なリズムが脳のノイズを整えてくれるので、

「思考がスッとまとまる感じ」が実感できるかもしれません。

また、仕事の合間や夕方のティータイムなど、

心をほっと緩めたいときにも最適。

小さく雨音を流しながら、コーヒーやお茶を飲むだけで、

脳が「リセットモード」に切り替わるのを感じられるでしょう。

そして夜。

眠りにつく前に雨音を流すと、思考のスイッチが自然とオフになり、

脳が静かに休む準備を始めます。

言葉のない音だからこそ、

安心感を誘い、心地よい入眠につながるのです。

このように、

「雨音のBGM」は、

一日を通して“脳のコンディション”を整える音の処方箋として活用できます。

その日の気分に合わせて、ぜひ取り入れてみてくださいね。

🧩ひとことアドバイス:

「静かな雨音に、脳も気持ちもゆるんでいく」

モヤモヤするときほど、“言葉のない癒し”を。

🌞 ヒント④「光を取り入れる」― 雨の日でも、“脳の太陽”を味方につけよう ―

私たちの脳は、

光の刺激によってスイッチが入るようにできています。

特に、

朝の光を浴びることは、

1日の脳の働きや気分の安定に深く関係しています。

でも雨の日は、自然光が少ない分、

脳が「まだ夜?」と勘違いしてしまい、

「ぼんやり」「だるい」「やる気が出ない」

といった不調につながるのです。

🧠 光が脳に与える3つの効果

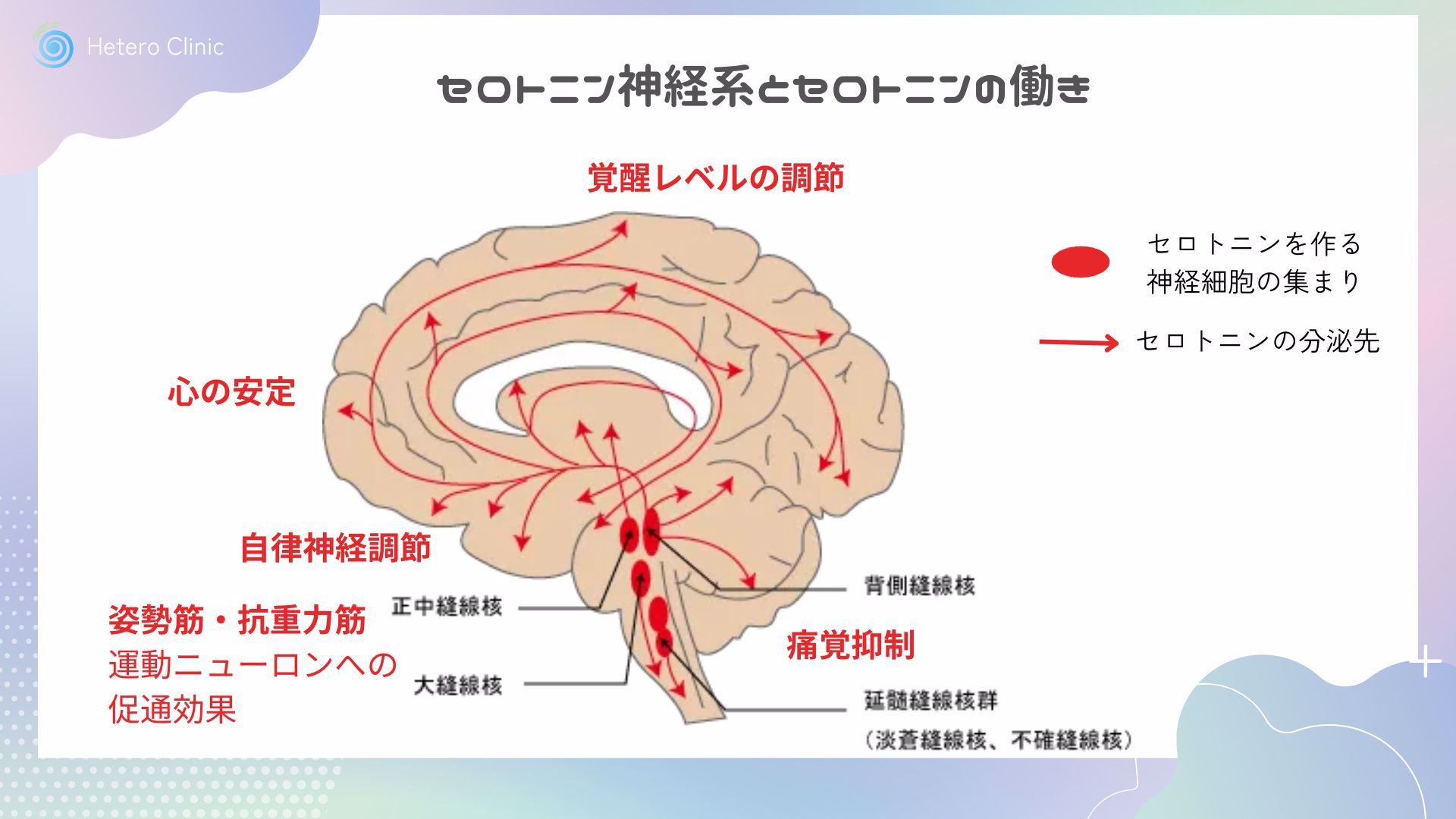

① セロトニン(幸せホルモン)の分泌を助ける

太陽の光を浴びると、

脳内で「セロトニン」という神経伝達物質が分泌されます。

セロトニンは、

気分を安定させたり、意欲を高めたりする作用があります。

そのため、

光刺激の少ない雨や曇りの日はこの分泌が減り、

憂うつ感や不安が出やすくなるのです。

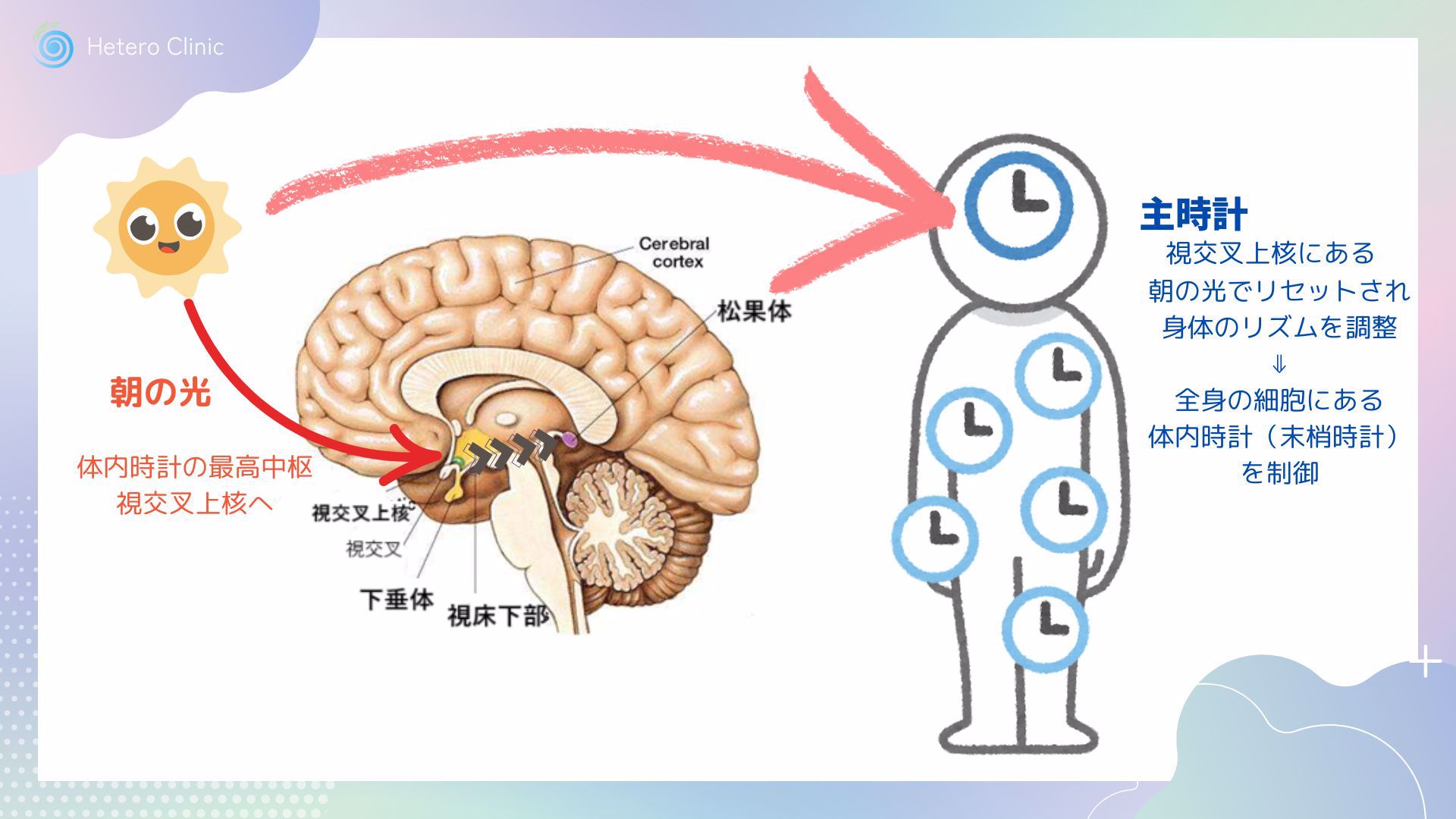

光は、私たちの体内時計をリセットする“朝の合図”です。

目に光が入ることで、

脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という部位が刺激され、

「朝ですよ!活動を始めましょう」と全身に指令を出します。

これがズレると、

日中のパフォーマンス低下、夜の寝つきの悪さ、疲れやすさなどにつながります。

③ 自律神経のバランスを整える

光を浴びることで、

脳内で交感神経がやさしく優位になり、脳が目覚めます。

この働きにより、

「だるさ」や「頭の重さ」が軽くなり、

集中力もアップしやすくなるのです。

☀️ 雨の日でも光を“取り入れる”3つの工夫

1. 朝起きたらカーテンを開ける

曇りでも自然光は効果あり。まずは外の光を部屋に入れることから。

できれば昼白色(自然光に近い色温度)を選ぶと、覚醒に効果的。

3.「光目覚まし時計」や「高照度ライト」を使う

2,500~10,000ルクスの明るさのライトは、雨の日の“人工太陽”に。

※特に季節性うつ(SAD)への効果も研究されています。

🌧 雨の日だからこそ「光で脳を起こす」

「外が暗いから気分も沈む」

そんなときこそ、

意識的に光を取り入れることで、脳の内側からスイッチを入れることが大切です。

とくに50代以降は、

光に対する感受性やセロトニンの分泌能力がやや低下しやすくなるとされています。

意識的な“光活”で、気分と集中力を上げていきましょう。

🧩ひとことアドバイス:

「光は、脳の目覚まし時計」

たとえ雨でも、少しの工夫で“心の天気”は変えられます。