だるい日も、心が整う。脳にやさしい習慣

朝起きても疲れがとれていなくて、

なんとなく身体がだるい

やる気が出ない

集中できない

なぜか気分が落ち込む

といったことはありませんか?

まじめな人ほど

そんな自分を叱責して、無理しがちです。

でも、もしかするとそれは

脳と心が「ちょっと休ませてほしい」と

サインを送っているのかもしれません。

そこで今回は、

がんばらなくても整う、“脳にやさしい習慣”をご紹介します。

だるい日こそ、自分をやさしく扱ってあげましょう。

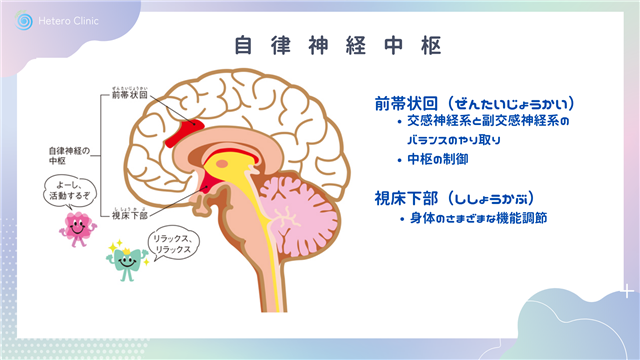

🧠 なぜ“だるく”なるの?脳と自律神経の関係

「だるい…」と感じるのは、

脳の奥底にある自律神経中枢が関係していると考えられています。

過度な運動や労働、

暑さ、ストレスなどによって

自律神経が酷使されると

自律神経の中枢である

・前帯状回(ぜんたいじょうかい)

・視床下部(ししょうかぶ)

で活性酸素がたくさん出すぎて

活性酸素から細胞を守る抗酸化物質が対応しきれなくなります。

つまり「だるさ」は、

“怠け”ではなく、

脳と神経ががんばりすぎた結果とも言えるのです。

だからこそ、

がんばるより「休ませる」「いたわる」時間が必要なのです。

🌿 がんばらなくても整う、脳にやさしい習慣ベスト3

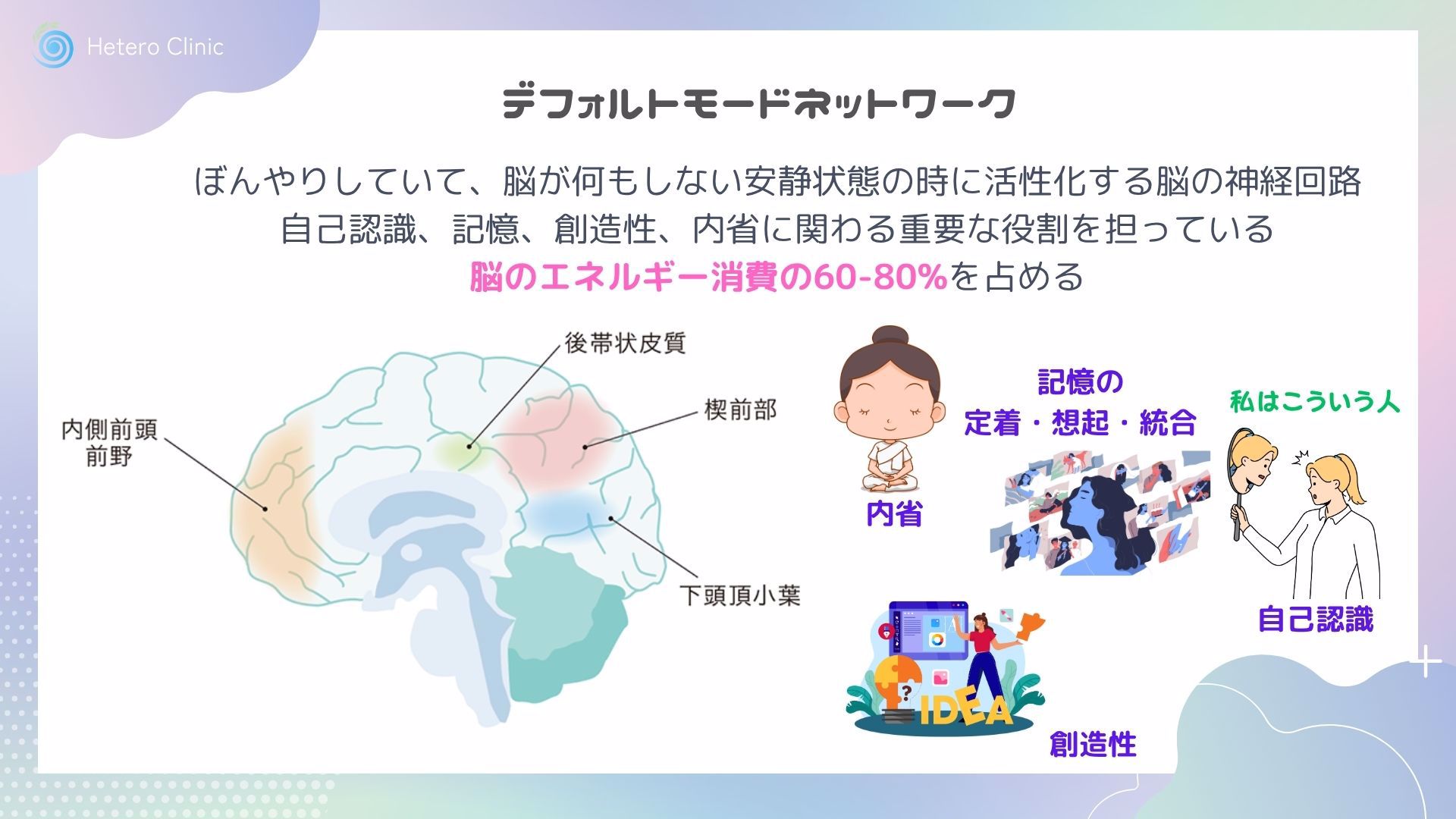

① 1日5分の「何もしない時間」

音を消し、スマホを置き、ただ目を閉じて、深く呼吸するだけ。

この“何もしない時間”に、

脳はDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)という

「内省モード」に入ります。

この時、脳は静かに情報を整理し、

過剰な刺激から回復しようとします。

🧘♀️毎日5分でも、続けることで

「脳の呼吸」がスムーズになっていきます。

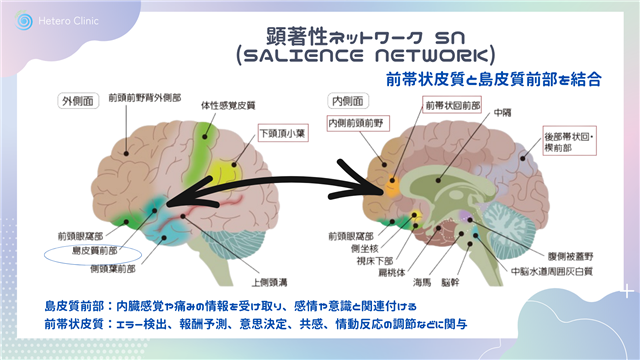

② “感覚を味わう”プチ習慣

疲れているときほど、「五感」を使う時間が脳の癒しになります。

-

手でお湯をすくって感触を感じる

-

香ばしいお茶の香りを吸い込む

-

空を見上げて風の音に耳を澄ます

こうした感覚は、

脳の“今ここ”を感じるネットワーク(前帯状皮質や島皮質)を刺激し、

思考の渦から抜け出すサポートをしてくれます。

③ “脳に優しい言葉”を自分にかける

脳は、自分の言葉すら「現実」として受け取ると言われています。

「なんでこんなにだるいの」

「またできなかった…」

という言葉は、

知らず知らずのうちに脳のエネルギーを奪ってしまいます。

🌸代わりにこんなふうに声をかけてみてください。

「今日は少しだけ、ゆっくりしよう」

「できたことに目を向けよう」

「今は整える時間だね」

このようなセルフ・コンパッション(自分への思いやり)が、

前向きな神経ネットワークの働きを助けてくれることがわかっています。

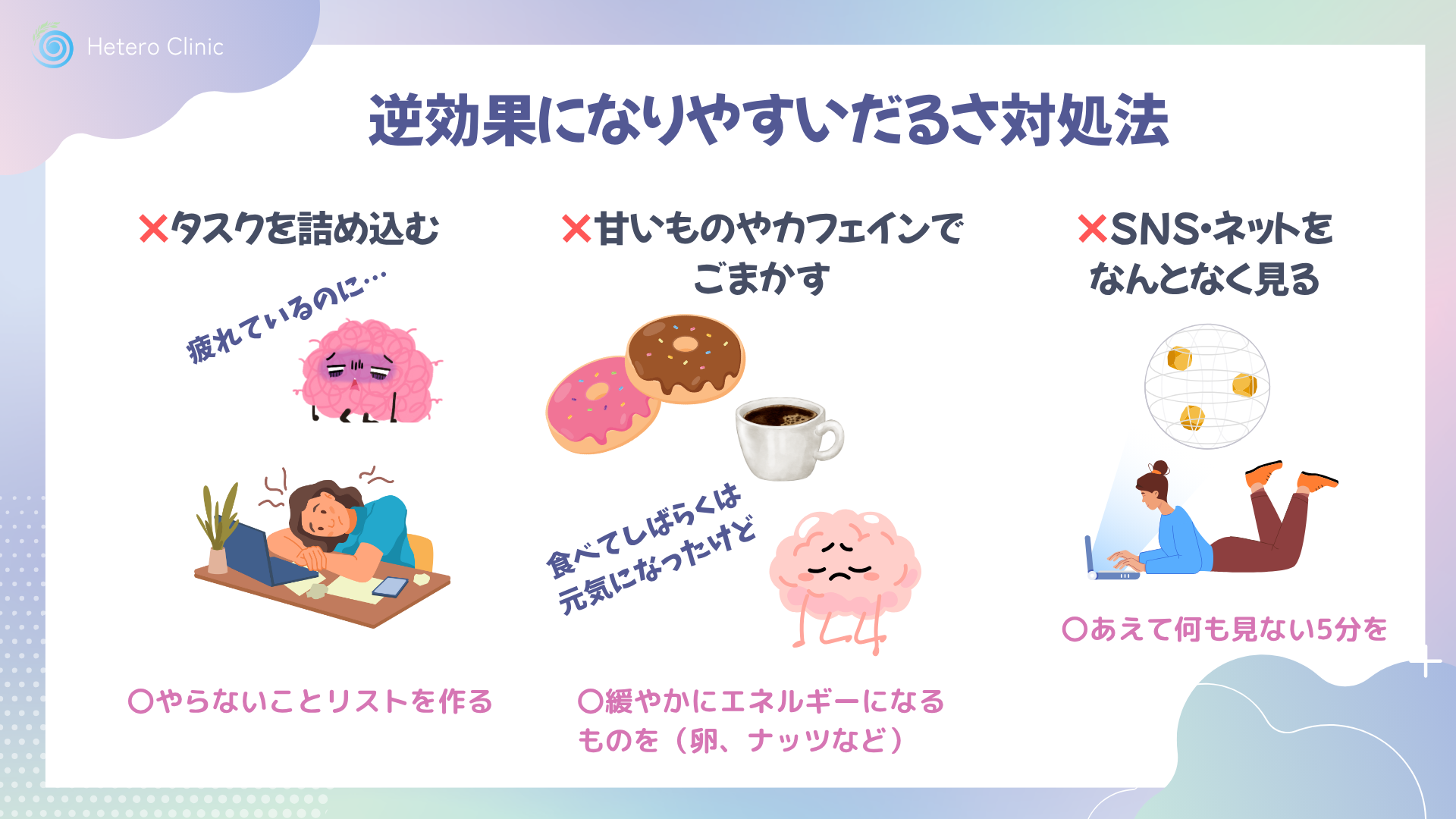

逆効果になりやすい“だるさ対処法”に注意

そのやり方、脳をもっと疲れさせていませんか?

「だるい…でも、なんとか動かなきゃ」

そんなとき、

ついやってしまいがちな“がんばる対処法”が、

かえって脳と心をさらに疲れさせることがあります。

ここでは、

よくある3つのNGパターンと、その理由・代替策をご紹介します。

❌ 1. タスクを詰め込む → 脳の処理速度が落ちているときは逆効果

「動けば元気になるかも!」

と無理に予定をこなそうとするのは、要注意。

だるい日というのは、

脳の前頭葉(判断・集中・意欲をつかさどる部分)が、

すでにエネルギー切れを起こしている可能性があります。

そこにさらにタスクを詰め込むと、

処理スピードが落ち、ミスが増えたり、予定通りにいかないことで自己嫌悪に…。

🧠【脳科学的背景】

疲労時は、前頭葉や前帯状皮質の血流が低下し、注意力・実行機能が低下(Mizuno et al., Brain Research, 2014)

🟡代わりに:

「To Doリスト」ではなく

「やらないことリスト」をつくり、ひとつでも減らす。

「ひとつできれば上出来」くらいのマインドで、脳にやさしく。

❌ 2. 甘いものやカフェインで元気を出す→ 一時的に上がって、すぐ下がる

チョコ、菓子パン、甘いドリンク、コーヒー…。

疲れているときほど、

“即効性のあるエネルギー”に手が伸びがちです。

これは血糖値と脳のエネルギーバランスに大きく関係しています。

確かに、

糖質を急激に摂ると血糖値が上がり、脳は「元気になった!」と錯覚します。

しかしその後、血糖値は急降下し、

むしろ“反動でだるさが増す”という悪循環が起こります。

またカフェインは、

疲労物質アデノシンの作用を一時的にブロックしますが、

根本的な回復にはつながりません。

🔍【参考】

・高GI食品による血糖値の乱高下と疲労感の関係(Wolever et al., 2006)

・カフェインはアデノシン受容体を遮断し、

一時的な覚醒作用をもたらすが、

長期的な脳疲労はむしろ増すという報告あり(Nehlig et al., 1992)

🟡代わりに:

低GIのナッツ、ゆで卵、味噌汁などゆるやかにエネルギーになるものを。

カフェインは午後2時以降は控えめにし、

ノンカフェインのハーブティーなどで脳をクールダウン。

❌ 3. SNS・ネットを“なんとなく見る”→ 情報過多で脳がさらに疲れる

「何もする気がしないから、とりあえずスマホでも…」

そんな“なんとなくのスクロール”が、

実は最も脳を疲れさせる行為のひとつ。

SNSやネットニュースからは、

色・音・言葉・感情などの情報が一気に入ってきます。

これをすべて処理しようとする脳は、静かに、でも確実に消耗しています。

📚【研究】

SNSの長時間使用と注意力・感情調整力の低下との関連が報告されている(Twenge et al., 2018)

🟡代わりに:

「見る時間を決める」

「あえて何も見ない5分をつくる」

ことで、脳をクールダウン。

おすすめは、

“目を閉じて呼吸に集中”するだけのマインドフルブレイク。

🕊️ 「整える」は、“削る”ことから始まる

だるい日は、

がんばって「何かを足す」より、

「今、脳に負担をかけているものを減らす」ことが最優先です。

予定、情報、刺激、食べ物、人間関係…

少しだけ“引き算”をしてみると、脳は静かに整い始めます。

だるさを責めず、受け入れることが、

結果的に最も効率的な“回復スイッチ”なのです。