朝日を浴びる

セロトニンの効果

「朝日を浴びるとよい」ということを聞いたことがある方も多いかと思います。

寒いから、お布団体るのがつらい。。。

という方もいるかと思いますが、

日照時間の短い冬だからこそ、意識してほしいポイントです。

では、なぜ朝日を浴びることが脳にとっていいのでしょうか?

その原因の一つが神経伝達物質『セロトニン』です。

セロトニンには、

感情を安定させたり、ストレスを軽減したりする効果があるため

幸せホルモンとも言われています。

実は、朝の光を浴びると、

セロトニンの分泌が増えるので、

日中の集中力がアップしたり、幸福感が増したりするといわれています。

というのも、

セロトニンは網膜を通じて光を感じることで脳内で活性化されるのです。

(Lambert et al., Behavioural Brain Research, 2002)

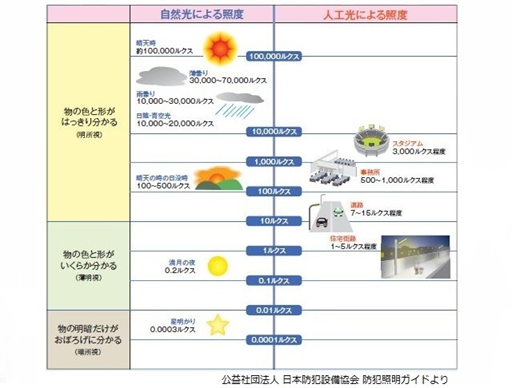

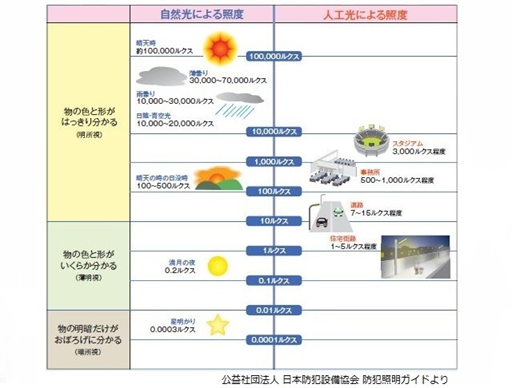

光強度が2,500ルクス以上の場合、

セロトニン分泌が顕著に増加するそうですよ。

2500ルクスは、

早朝の太陽の光と同じくらいの明るさで、

照明の明るさの約10倍です。

なので、朝の光が効果的というわけです。

実は、 「高照度光療法 」と呼ばれる治療法もあります。

これは、高照度光療法器具を用いて、

早朝1~2時間程度、2500~10000ルクスの光を浴びてもらうという治療法です。

これは、睡眠障害やうつ病、時差ボケ、季節性感情障害(冬季うつ病)など に効果があるとされています。

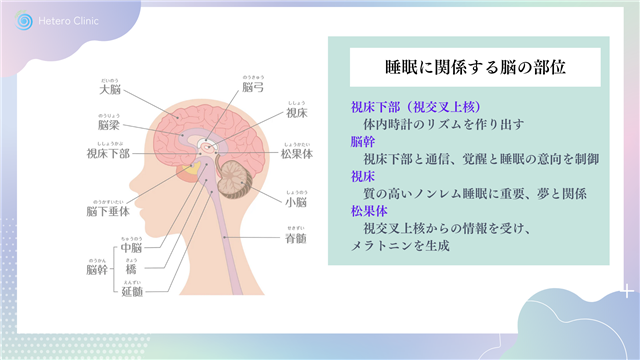

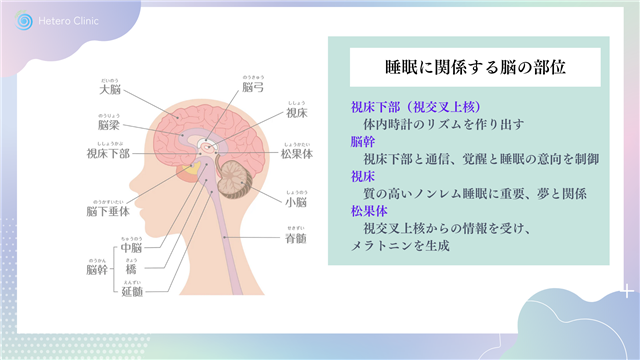

メラトニン

メラトニンは、睡眠にも関わりますが、

肌の修復にも関係していることで注目を集めています。

メラトニンは夜に(暗く)なると大量に分泌され、

朝明るい光を感じるとその分泌がストップし、

昼間にはほとんど分泌されません。

メラトニンは、睡眠を誘うことによって

疲労回復、記憶の整理、肌の新陳代謝、老化防止、肥満防止、免疫系の活性化といった

重要な働きをしています。

いっぽう、朝日を浴びてメラトニン分泌が減少すると、

スッキリと目覚め、体温が上がって体が活動モードに切り替わります。

体内時計の研究によると、

朝の自然光がメラトニン分泌を抑制し、

睡眠覚醒サイクルを調整することが確認されています(Czeisler et al., Science, 1981)。

また、1週間朝日を毎日15分以上浴びた人は、

睡眠の質が向上し、不眠のリスクが減少することが報告されています。

朝日を浴びることで、夜の眠りが深くなり、翌朝の目覚めが良くなるのです。

日照時間が短い冬こそ、意識したいですね。

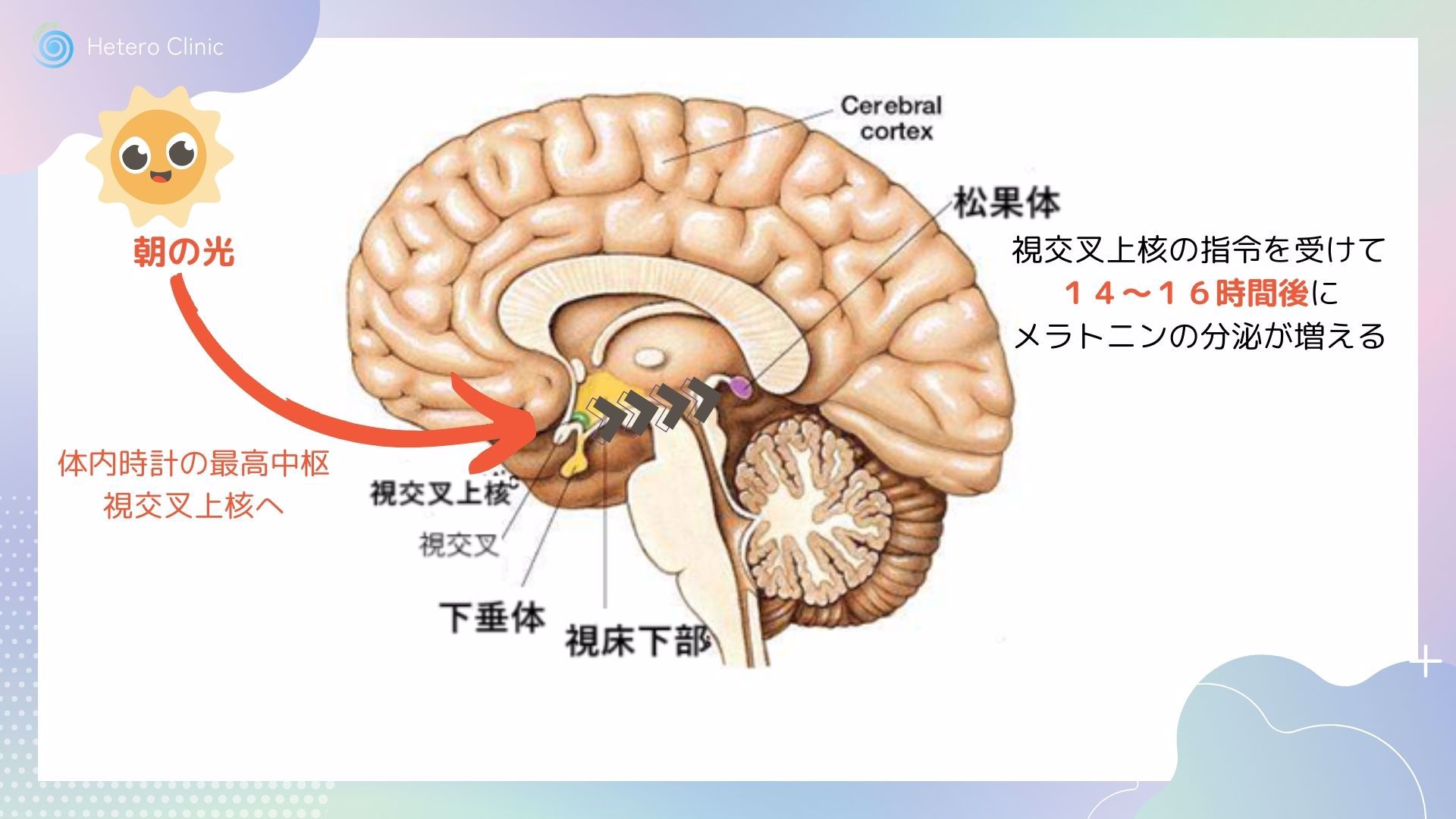

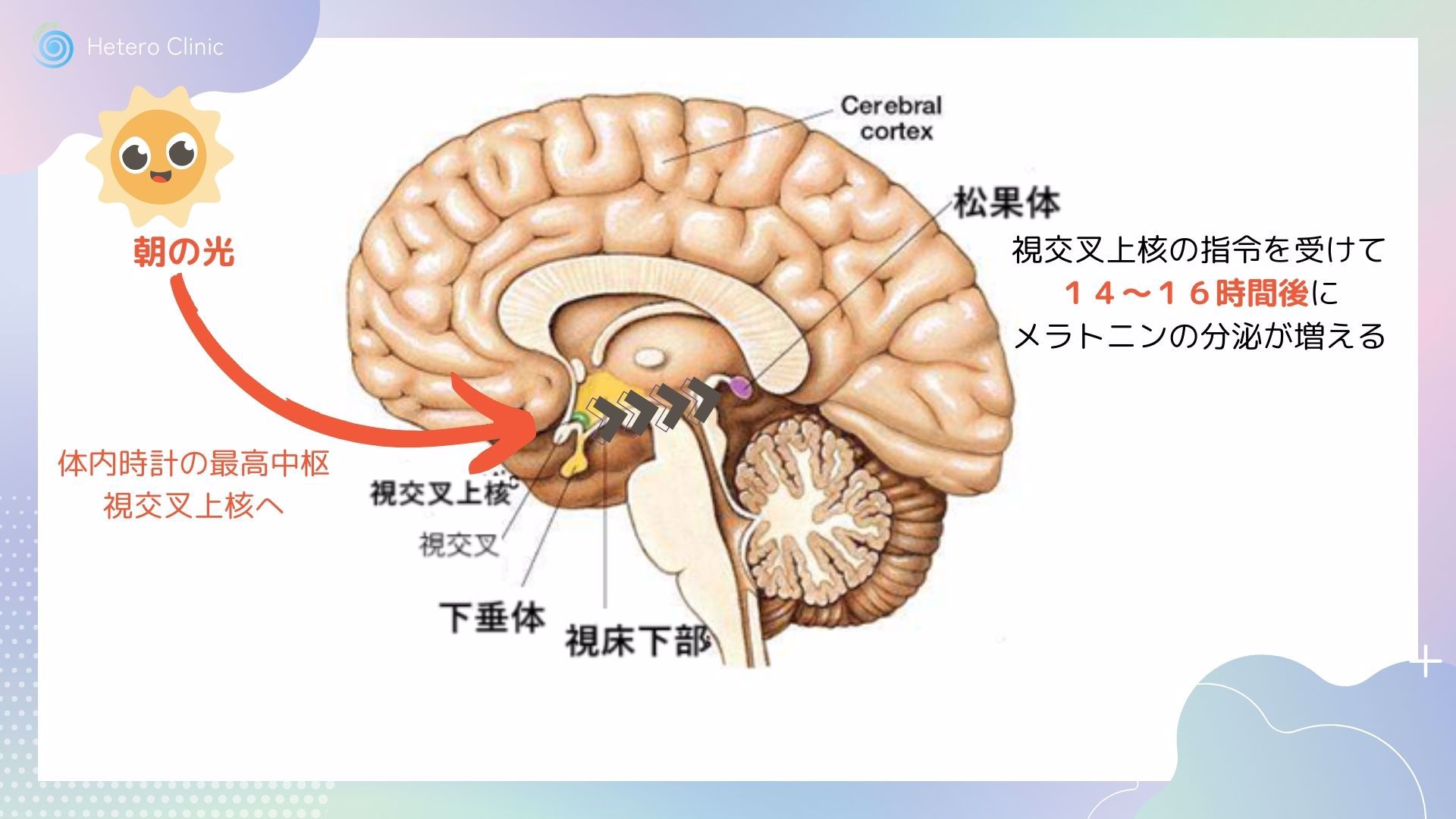

メラトニンは

朝の光を浴びると松果体からの分泌が低下し、

朝の光を浴びた14~16時間後から分泌が増えてきます。

このメラトニンを作るときの材料となるのが「セロトニン」です。

そして、体内リズムの調整だけでない嬉しい効果として、

朝の自然光には気分を改善し、不安や抑うつ症状を軽減する効果があるとされています。(Youngstedt et al., Sleep Medicine Reviews, 2019)

実は、冬には「冬季うつ」と呼ぼれる症状をきたす人がいます。

特徴は、

1.調子の悪さに季節性があること。

2.意欲の低下:何をするにもおっくうになる

3.過食:食欲が増して、むしょうに甘い物が食べたくなってしまう

4.過眠:睡眠時間が長くなって朝起きられない、日中にかなり眠気が出る

といったものがあります(2つ以上当てはまる人は要注意)。

むしろ食欲が増すので、なかなか「うつ」とは気づかれないことがあるため

注意が必要です。

(心配な方は、当院のオンライン相談をご利用くださいね)

この「冬季うつ」の治療として

2,500~10,000ルクスの光を朝に浴びる光療法が効果的である

という報告もあります。

他にも、朝日を浴びることで、

注意力や記憶力などの認知機能が高まるともいわれています。

タスクのパフォーマンスや集中力アップに効果的なので、

仕事や勉強前に取り入れてみてくださいね。

実践方法

- 起きたらすぐに光を浴びる:

- 室内にいる場合でも窓際に立つ、またはベランダに出るだけで効果があります。

- 晴天時の自然光は約10,000ルクス、曇りの日でも2,000ルクス程度です。

- 15~30分を目安に:

- 光を浴びる時間が長いほど効果的ですが、最低でも15分を目安にすると良いでしょう。

- 屋外の散歩を習慣化:

- 散歩をしながら光を浴びることで、運動の効果も同時に得られます。

温かい飲み物で身体を目覚めさせる

寒い季節。

温かい飲みものが飲みたくなりますよね。

実は、朝に暖かい飲みものを飲むことには、

体温の上昇、血流の改善、脳の活性化など多くのメリットがあります。

特に冬の寒い時期には、

適切な飲み物を選ぶことで、

より効率的に脳のエネルギーを補充できます。

今日は、この時期にオススメしたい朝の飲みものについて

お話ししていきたいと思います。

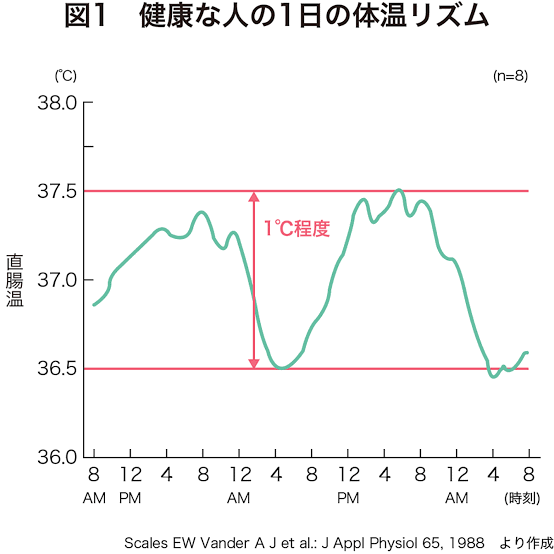

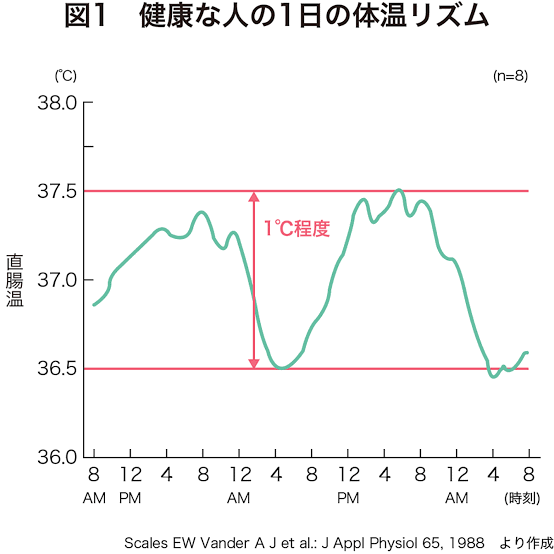

体温は一日のなかでも変動しています。

早朝が最も低く、夕方にかけて上昇し、夜にかけて徐々に下降します。

そのため、起きた直後は体温が低く、基礎代謝が落ちている状態です。

温かい飲み物を摂ることで体温を上げ、エネルギー代謝を活性化することができます。

実際、体温が上がることで血流が良くなり、

脳への酸素供給がスムーズになり、認知機能の向上につながるとされています。

37°C以上の温かい飲み物を摂取すると、

体温調節機能が活性化し、交感神経が刺激されるという報告

(McAllen et al., Journal of Physiology, 2010)や

温かい水を飲んだグループは冷たい水を飲んだグループに比べて、

基礎代謝が約30%増加したという報告もあります。

(Matsumoto et al., The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2001)。

ここで、自律神経について

自律神経とは呼吸や体温、血圧、心拍、消化、代謝、排尿・排便など、

生命維持に必要な機能を調節する神経です。

意識的な努力を必要とせず、自動的に(自律的に)機能するのが特徴です。

自律神経は「交感神経(覚醒・活動)」と「副交感神経(リラックス・回復)」の2つから成り立っています。

朝に温かい飲み物を飲むことで、

この自律神経のバランスを整え、

リラックスしつつもスムーズに覚醒することができます。

特に冬は寒さによる交感神経の過度な緊張や、

低血圧による覚醒の遅れが起こりやすいため、

温かい飲み物が大きな役割を果たします。

メカニズム

① 温熱効果による自律神経の調整

温かい飲み物が胃を通過するとき

食道や胃の温度受容器を刺激し、副交感神経が活性化します。

これにより、リラックスしやすくなります。

同時に血流が良くなることで交感神経も穏やかに働くため、

スムーズな覚醒が可能になると考えられています。

実際、37℃以上の飲み物を摂取すると、

副交感神経の活動が増加し、ストレスホルモンの分泌が減少するという報告があります。

(Wang et al., Autonomic Neuroscience, 2013)。

また、温かいスープやお茶を飲むと、

心拍変動(HRV)が改善し、

副交感神経が優位になるということもわかっています。

(Hoffmann et al., European Journal of Applied Physiology, 2015)。

② 温かい飲み物の摂取で血流が促進される

温かい飲み物は血管を拡張し、血流を促進することで、

脳や身体全体に酸素や栄養が行き渡るようになるとされています。

これにより、脳の覚醒がスムーズになり、集中力が向上することがわかっています。

42℃の温かい水を摂取すると、

皮膚血流が増加し、交感神経の緊張が緩和されるそうです。

(McAllen et al., Journal of Physiology, 2010)。

温かい飲み物の摂取により、

脳の前頭前野の血流が向上し、注意力が増加するという報告も。

(Scholey et al., Psychopharmacology, 2010)。

③ 迷走神経の刺激によるリラックス効果

温かい飲み物が舌や口腔内の感覚神経を刺激すると、

副交感神経の中枢である迷走神経が活性化し、

リラックス効果をもたらすことがわかっています。

実際、温かい飲み物を飲むと唾液分泌が増加し、

迷走神経の活動が促進されることが確認されています。

(Wang et al., Autonomic Neuroscience, 2013)。

特にショウガ入りのハーブティーは、

迷走神経を刺激し、心拍数を安定させる効果があるそうですよ。

(Khatun et al., Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021)。

おススメの飲み物

① 緑茶(カフェイン+テアニンの相乗効果)

緑茶には、カフェインとテアニンという2つの重要な成分が含まれています。

これらが相互に作用することで、

注意力や作業効率を向上させるだけでなく、

ストレスホルモン(コルチゾール)の低下にも貢献することが研究で示されています。

【研究1】

2013年にEinöther 氏と Martens 氏らがNutritional Neuroscience に

📌 カフェインは交感神経を刺激し、注意力と覚醒度を向上させるが、

過剰摂取すると神経過敏や不安を引き起こす可能性がある。

📌 テアニンは副交感神経を優位にし、

カフェインの過剰な覚醒作用を抑えつつ、集中力を持続させる。

📌 この相乗効果により、注意力や作業効率が向上し、

ストレスなく集中できる環境を作れる。

と報告しました。

~研究の詳細~

健常成人を対象に、

①カフェインのみを摂取

②テアニンのみを摂取

③カフェイン+テアニンを摂取

④プラセボ(偽薬)を摂取

の4グループに分け

注意力テスト(持続的注意課題)

作業記憶テスト(短期記憶と情報処理速度を測定)

気分評価(ストレスや疲労感の変化)

を実施。

💡カフェインのみを摂取したグループ

✅ 注意力と覚醒度が向上。

✅ しかし、一部の被験者では神経過敏や不安が増加

💡テアニンのみを摂取したグループ

✅ リラックス効果が見られるが、作業効率や注意力への大きな影響は見られず。

💡カフェイン+テアニンを摂取したグループ:

✅ 注意力と作業効率が最も向上。

✅ カフェイン単独の摂取時に見られた神経過敏や不安の増加が抑えられた。

✅ 覚醒とリラックスが同時に促され、集中力が持続しやすくなる。

【研究2】

2017年にUnno らが、Nutrients に

📌カフェインは一時的に交感神経を活性化するが、

テアニンが副交感神経を優位にすることで、

ストレスホルモン(コルチゾール)の過剰な分泌を抑える。

📌この作用により、ストレスを感じにくくなり、

リラックスした状態で作業に取り組める。

と報告しました。

~研究の詳細~

30~60歳の健康な成人を対象に、

①緑茶(カフェイン+テアニン)を摂取するグループ

②プラセボ(偽のお茶)を摂取するグループ

の2つのグループに分け

ストレス負荷テスト(計算問題、スピーチ)を実施し、

前後のストレスホルモン(コルチゾール)の値を測定

💡緑茶を摂取したグループ

✅ ストレス負荷後のコルチゾール分泌が有意に低下。

✅ ストレスによる自律神経の乱れが抑えられ、リラックス効果が促進された。

💡プラセボグループ

✅ コルチゾールの減少は見られず、

ストレス負荷に対する生理的反応が強く残った。

【シーン別おススメのお茶】

💡集中したいとき (カフェイン+テアニン)

煎茶、玉露 適量 200~300ml

💡リラックスしたいとき (カフェイン少なめ+テアニン)

ほうじ茶、玄米茶 適量 200ml

💡ストレスを軽減したい時 (テアニン多め)

玉露、抹茶 適量 200~300ml

ポイント

🌟1日2~3杯が適量(カフェインの過剰摂取を防ぐため)

🌟午前中は覚醒のために煎茶や玉露、

午後はリラックスのためにほうじ茶を飲むのが理想的。

②コーヒー(適量のカフェインが覚醒をサポート)

最近は、デカフェのコーヒーもありますが、

通常、コーヒーには、カフェインが含まれています。

「カフェイン」は皆さまもご存じのように

「目を覚ます」効果があります。

書類仕事や勉強中、眠気防止もかねて、

ついついコーヒーという方もいるのではないでしょうか?

私もそうですが、特にお昼ごはんでお腹が満たされた後などは、

眠くなってしまうので、コーヒーを飲みたくなりますよね。

食事の後や疲れた時に、眠くなるのは「アデノシン」という物質が関係しています。

実は、

カフェインにはアデノシン受容体をブロックし、脳の覚醒を維持

する効果があります。

それによって、疲労感を抑えつつ、集中力を維持できるのです。

実際、

カフェインが脳内のアデノシンA1およびA2受容体を拮抗し、

神経の興奮を促進するという報告(Fredholm et al., Pharmacology & Toxicology, 1999)や

カフェインをとると脳の代謝活動が向上し、

注意力が上がり情報処理速度が速くなるという報告(Hindmarch et al., Neuropsychobiology, 1998)

があります。

他にも、カフェインには

ドーパミンやノルアドレナリンの分泌を促進し、注意力を向上

させる働きがあることがわかっています。

ちなみに、ドーパミンとノルアドレナリンは

モチベーションや仕事のパフォーマンスを上げるのに重要となる神経伝達物質です。

実際、

カフェインにより脳内のドーパミンD2受容体が活性化され、

気分や集中力が高まったとする報告(Volkow et al., Archives of General Psychiatry, 2011)や

適量のカフェインを摂取すると作業記憶と判断速度が改善したという報告(McLellan et al., Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2016)

があります。

💡適切なカフェイン摂取量と摂取タイミング

🌱 軽く覚醒したいとき 少し注意力を上げる

コーヒー1杯 (カフェイン50〜100mg)

🌱 集中力を高めたいとき 最適な覚醒・判断力向上

コーヒー1〜2杯 (カフェイン100〜200mg)

🌱 眠気を抑えたいとき 眠気軽減、持続的な注意力アップ

コーヒー2〜3杯 (カフェイン200〜300mg)

NG 過剰摂取のリスク 神経過敏、不眠、動悸出現のリスク

コーヒー4杯以上 (カフェイン400mg以上)

🌸 朝食後 午前8:00〜10:00

体内時計に従って自然に覚醒

🌸 昼食後 12:00〜14:00

午後の集中力を維持

🌸 午後の早い時間 15:00〜16:00

眠気を防ぎながら夜の睡眠を妨げない

NG 夕方以降 18:00以降

睡眠の質を落とす可能性があるため、避ける

💡オススメのとりかた

- 朝食後のコーヒーは1杯(100mg)で適度な覚醒をサポート

- 午後の集中力アップには昼食後に1杯(100~150mg)

- 夕方以降は避け、睡眠の質を確保する

効果には個人差があるので、

自分に合った飲み方を探してみるのもいいかもしれません。