“なんとなく不調”を感じたら、脳にスペースを

「なんだかうまくいかない」そんな日、ありませんか?

☔ 集中できない

☔ 朝がつらい

☔ イライラしやすい

☔ 頭がぼんやりする

病気じゃないけれど、なんとなく調子が悪い。

5月のこの時期、

そんな感覚を抱えている方がとても増えています。

その背景には、

「脳の詰め込みすぎ」=余白不足が隠れていることがあります。

🧠 脳の“余白”がなくなると、なにが起きる?

私たちの脳は毎日、

-

情報

-

感情

-

タスク

-

決断

など、大量の“処理”をし続けています。

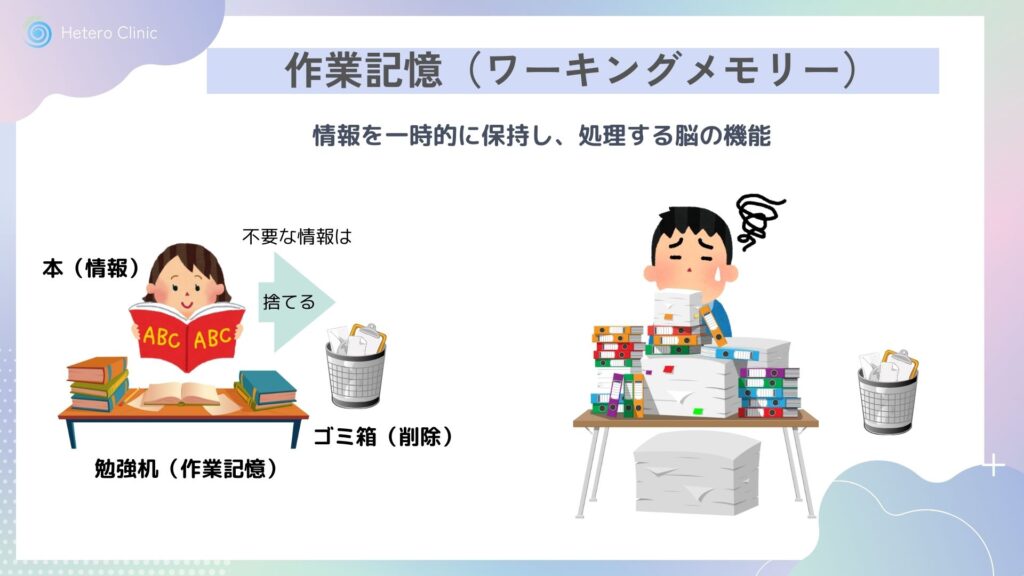

脳は“ごちゃごちゃの机の上”のように詰まり、

本来のパフォーマンスを発揮できなくなってしまうのです。

「ちゃんと寝てもスッキリしない」

という“なんとなく不調”の正体かもしれません。

🧠 脳にスペースをつくる優しい3つの習慣

📝 その1. 頭の中を”出してみる”メモ時間

私たちの脳は、

今考えていること・気になっていること・やるべきことなどを、

すべて一時的にワーキングメモリ(作業記憶)で処理しています。

でもこの作業領域には限界があり、

一度に処理できる情報は4±1個程度しかないと言われています【Cowan, 2010】。

▶ メモで「外に出す」=脳の“解放”

頭の中のことを紙に書き出す/言語化することで、

-

情報や感情を一度“外”に出せる

-

いま何を気にしているのか、視覚的に「見える化」される

-

その結果、脳の中にスペースができて、他のことに集中できるようになる

これは、まるでごちゃごちゃの机の上を片づけて、

仕事に集中できるようにするのと同じです。

実は、書き出すことで、

感情が整理され、ストレスが軽減したり

脳の前頭前野が活性化し、冷静な判断をくだしやすくなる

といわれています。

💡実践法

● 時間:3分だけ(タイマーをセットしてもOK)

● 書き方:とにかく思ったことをそのまま

例:

- 今日やらなきゃと思ってること

- なんだか気になること

- 今の自分の気分や体調

- どうでもいいことでもOK(「眠い」「雨降ってる」など)

「うまく書こう」と思わないことがポイントです。

脳の中にスペースをつくるいちばん簡単な方法は、

「考えていることを、いったん紙に出してみる」こと。

書くことは、

思考の整理であり、心の深呼吸でもあるのです。

🧘 その2 「スマホを見ない5分」をつくる

▶ なぜ“見ない”だけで脳が休まるの?

スマートフォンを見る行為は、実は

📲「情報のインプット」+「次に何を選ぶかという意思決定」の連続です。

つまり、

-

脳は常に判断をしながら

-

報酬(いいね・通知)を期待してドーパミンが出たり

-

感情の起伏を受け止め続けている

そんな“絶え間ない刺激”の中に脳がさらされている状態が、

現代人の“当たり前”になっています。

🔬 脳科学で見る「ぼーっとする」ことの重要性

スマホを見ない=何もせずに「ぼーっとする」時間。

このとき働くのが、

脳のデフォルトモード・ネットワーク(DMN)という仕組みです。

▶ デフォルトモード・ネットワーク(DMN)とは?

-

外界への注意が向いていないときに働く、“脳の内側処理ネットワーク”

-

記憶の整理、自己認識、感情の調整、創造性の促進に関係する

📖【参考】Raichle et al., PNAS, 2001

安静時の脳は、

外からの刺激がなくても積極的に「内面の整理」を行っていると報告。

💥 スマホ依存と脳疲労の関係

スマホを頻繁にチェックする人は、

-

ワーキングメモリの能力が低下しやすい(Hadlington, 2015)

-

注意力の持続が短くなる

-

うつ・不安傾向が強くなる傾向がある(Twenge et al., 2017)

といわれています。

特に情報処理力や集中力の高い50代キャリア女性は、

“マルチタスク脳”のままオンとオフの切り替えができず、

知らないうちに疲弊してしまう傾向があります。

🕰 実践のコツ:スマホを見ない「たった5分」のつくり方

- 朝起きてすぐ:ベッドの中で深呼吸3回、スマホを手に取らない

- 通勤・移動中:電車の中で1駅分だけ“スマホ封印”して、窓の景色を見る

- 就寝前:ベッドに入ったら、画面を見ずに今日の感謝を1つ思い出す

情報でいっぱいになった頭を、いったん空にしてあげましょう。

思考も感情も、整理されていくスペースが戻ってきます。

🌿 その3 「やらなくていいこと」を決める

私たちは日々、「やらなきゃ」で頭がいっぱい。

でも実は、

その中には「本当は今やらなくてもいいこと」がたくさん含まれています。

思いきって、「やらないこと」をあえて決めてみる。

それだけで、脳にスペースが戻り、心にも余裕が生まれます。

▶ 本質は“脳の節約術”

現代人の脳は、

毎日35,000回以上の意思決定をしているともいわれています。

中でも50代キャリア女性は、

-

仕事:優先順位・判断・資料チェック・部下対応

-

家庭:献立・家事・家族ケア

-

自分:健康・美容・時間管理

と、

あらゆる場面で“決断疲れ”が蓄積しやすい状況にあります。

🧠 「決断疲れ(decision fatigue)」とは?

-

判断や選択を繰り返すことで、前頭前野が疲弊する現象

-

疲れると、やる気や集中力が低下し、

判断ミスや感情の乱れが起こりやすくなる

📖 Baumeister et al., Journal of Personality and Social Psychology, 1998

意思決定が多い日は、後の行動で衝動的になりやすいという報告も

✅「やらないことリスト」を作るメリット

✍️ 実践ステップ:「やらないことリスト」のつくり方

📌 ステップ①|“気が重いタスク”を書き出す

例:

-

SNSのチェックを毎日しなきゃ

-

毎週の掃除を完璧にしないと

-

毎朝のニュースを全部見ないと

📌 ステップ②|「これは今週、やらなくてOK」に〇をつける

それを「やらないことリスト」としてメモしておくだけでもOK!

たとえば、

・仕事で疲れて家に帰ってすぐに家事をするのがつらいのであれば、

平日は洗濯物をたたまない

・疲れていてもSNSを開いてしまうのであれば、

通知は切って、見る時間を夕方だけにする

📌 ステップ③|週末に振り返ってみる

意外と「やらなくても問題なかった」が多いと気づけます。